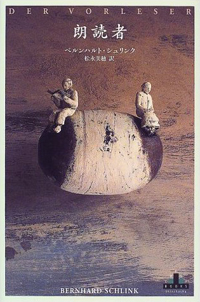

『朗読者』/ベルンハルト・シュリンク

2000年にちょっとブームになった(らしい)この小説。新潮クレストブックスでちょっと読んでみたいと思っていたらブックオフで105円。迷わず買って自慢したら、奥さんは以前文庫で読んだらしい。ちょっと凹む。ま、それはいいとして、読む。

これは人の成長の物語だと思う。そして、成長は必ずしもハッピーエンドにはならないということも僕らは学ぶ。

冒頭で登場するのが主人公の少年だ。普通の少年の境遇とは少しだけ違う少年は、心も思いも特別ではなく、普通の少年だったりするのだが、境遇が普通と違う分だけ、普通の少年とは違った出会いを体験する。発端となる境遇はやがて普通の同年代と同じに戻っていくのだが、その期間に起こった出会いを無かったものにすることは出来ず、少年もまた無かったものにするつもりなどはない。起こった出会いは、少年の人生を大きく変え、ひとつの流れとなって物語が進んでいく。

僕らにもバリエーションの違いこそあれ、そういう出会いはあるものだ。親友との出会い、恋人との出会い、そもそも親との出会いなど偶然以外の何ものでもないし、しかしそれが人生そのものに大きく影響を与えるのは避けようもないことである。自分以外の人との関わりが深くなることは、幸せなことでもあるし、同時にトラブルを呼び込む元でもある。トラブルを避けるには表面だけの関係に留めておくしか道はないが、それで人生が豊かになるものか。だから僕らは、トラブルの危険性を(無意識のうちにであれ)犯して、人との関わりを持つのである。

主人公もまた、幼い頃の出会いに心を奪われ、その人との関わりを持ち続ける。ここで幸福なことは、主人公もその相手も、誠実で真っ正直な人間であるということだ。もちろんクセはある。だが、正直な人同士の関係というのは貴重であり、当事者にとっては幸せ以外の何ものでもない。だが、幸せというのはつながりの部分であって、抜け目ない策士でないが故に状況としての不幸を呼び込みやすい。事実主人公と出会った人は状況的な不幸に苛まれ、それが主人公の不幸にもつながっていく。

そんな中で、主人公はある方法で幸せを続けようと努力する。その方法は、幸せとは心にこそあるものだということを改めて思い知らせるような方法で、ある意味必然的なものであり、同時にそれはとても切ないものである。僕はそういうシーンを読み進むにつれ、幸せな気分に包まれる。まるで悲しいラブソングの名曲を聴いているような気分にさせられる。豊かな時間とは、こういう本を読んでいる瞬間のことではないかと思ったりした。それが例え仕事の合間に移動する地下鉄の中での読書であったとしてもだ。

結末については言及するまい。こういう結末に至るのも必然であるようにも思ったりする。誠実とはそういうものだ。誠実に生きるとは厳しい選択の連続であるのだと、僕は思う。

なんでも今年、この作品を原作とする映画が公開されるという。映画がある前に読んでおいてよかったな。しかも映画化の報を知ることなく読めてよかったな。映画も見てみたいが、きっとガッカリするだろう。良い本の映画化は、そのほとんどがガッカリすることになってしまうのである。残念なことだが。だから今は、この映画を観るよりも、シュリンクの新作『帰郷者』を読みたいという気持ちの方が強いのだった。

<< Home